La capacité à anticiper les imprévus et à maîtriser les incertitudes constitue un enjeu majeur pour les entreprises soucieuses de sécuriser leurs processus, en particulier dans le cadre des achats ou de la gestion de projet. Pour y parvenir, l’un des outils les plus efficaces est la matrice des risques, qui permet de visualiser et de hiérarchiser les menaces potentielles en fonction de leur gravité et de leur probabilité d’occurrence.

Qu'est-ce qu'une matrice des risques ?

La matrice des risques, également appelée matrice d'évaluation des risques ou matrice d'impact, est un outil d’analyse visuel permettant de classer les risques en fonction de leur probabilité d'occurrence et de leur gravité. Elle offre une représentation claire des menaces potentielles, aidant ainsi les décideurs à prioriser les actions à entreprendre pour les atténuer ou les éliminer.

Ses composantes clés sont :

- La probabilité : mesure la chance qu'un risque se produise ;

- La gravité : évalue l'impact potentiel du risque sur l'organisation.

En croisant ces deux dimensions, la matrice des risques permet de déterminer le niveau de criticité de chaque risque, facilitant ainsi la hiérarchisation des priorités.

Quels sont les 3 types de risques ?

La gestion des risques repose sur une classification des différentes menaces auxquelles une entreprise peut être confrontée qui permet non seulement d’orienter l’analyse des risques, mais aussi de mieux adapter les réponses à apporter.

Les risques stratégiques

Les risques stratégiques sont liés aux choix fondamentaux de l’entreprise : ses orientations, son positionnement sur le marché, ses alliances ou encore ses projets de transformation. Ils découlent de décisions à long terme prises par la direction générale et peuvent affecter profondément la pérennité ou la compétitivité de l’organisation.

Exemples de risques stratégiques :

- L’entrée sur un nouveau marché sans étude approfondie ;

- L’adoption d’une technologie émergente non maîtrisée ;

- Une dépendance excessive à un client ou fournisseur unique.

La gestion de ces risques repose souvent sur une analyse prospective, l’évaluation des tendances sectorielles, et la mise en place de mécanismes de gouvernance solides (comités stratégiques, audits, etc.).

Les risques opérationnels

Les risques opérationnels concernent les processus internes de l’entreprise, son organisation quotidienne, ses ressources humaines et matérielles. Ils constituent souvent la majorité des risques identifiés dans les matrices d’évaluation.

Ces risques peuvent résulter :

- D’erreurs humaines (manipulation, saisie, interprétation) ;

- De défaillances techniques ou informatiques ;

- De ruptures d’approvisionnement, notamment dans les chaînes d’achats ;

- De dysfonctionnements logistiques ou de non-conformité réglementaire.

Ils impactent directement la performance de l’entreprise, notamment en termes de qualité, de sécurité, de délais ou de productivité. La prévention repose ici sur une maîtrise rigoureuse des processus, la formation continue, le suivi d’indicateurs clés et des dispositifs de contrôle interne.

Les risques financiers

Les risques financiers concernent les flux monétaires, la rentabilité et la stabilité économique de l’entreprise. Ils peuvent émaner de facteurs internes (mauvaise gestion budgétaire, fraude) ou externes (volatilité des marchés, taux de change, évolutions réglementaires).

Parmi les risques financiers les plus fréquents :

- Le risque de liquidité : incapacité à faire face à ses engagements à court terme ;

- Le risque de crédit : défaillance d’un client ou d’un partenaire financier ;

- Le risque de taux ou de change : variation défavorable des conditions financières ;

- Le risque fiscal : requalification ou contrôle fiscal inattendu.

La gestion des risques financiers repose notamment sur des mécanismes d’anticipation et de couverture, comme l’assurance-crédit, les instruments financiers dérivés, la diversification des sources de financement, ou encore la consolidation régulière des prévisions de trésorerie.

Pourquoi utiliser une matrice des risques ?

L'utilisation de la matrice des risques présente plusieurs avantages :

- Anticipation des problèmes : en identifiant les risques en amont, l'entreprise peut mettre en place des mesures préventives ;

- Amélioration de la communication : la matrice offre une vision partagée des risques, favorisant la collaboration entre les équipes ;

- Optimisation des ressources : en hiérarchisant les risques, l'organisation peut allouer ses ressources de manière plus efficace.

Comment créer une matrice de risques efficace ?

La construction d’une matrice des risques repose sur une méthodologie visant à garantir une évaluation rigoureuse et exploitable des menaces potentielles.

Étape 1 : identifier les risques

La première étape consiste à recenser l’ensemble des risques pouvant affecter un projet, un processus ou l’organisation dans son ensemble. Cette identification repose sur une analyse contextuelle, prenant en compte les spécificités du secteur, les contraintes opérationnelles, les enjeux économiques et les retours d’expérience passés.

Plusieurs méthodes peuvent être mobilisées pour identifier les risques :

- Ateliers collaboratifs réunissant les parties prenantes (chefs de projet, équipe achats, équipe de direction, etc.) afin de confronter les points de vue ;

- Analyse documentaire des audits antérieurs, des incidents survenus ou des rapports de gestion des risques ;

- Méthodes analytiques, telles que l’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) ou les arbres de défaillance.

L’objectif est d’obtenir une liste exhaustive et représentative des risques, qu’ils soient stratégiques, opérationnels, financiers ou liés à la conformité réglementaire.

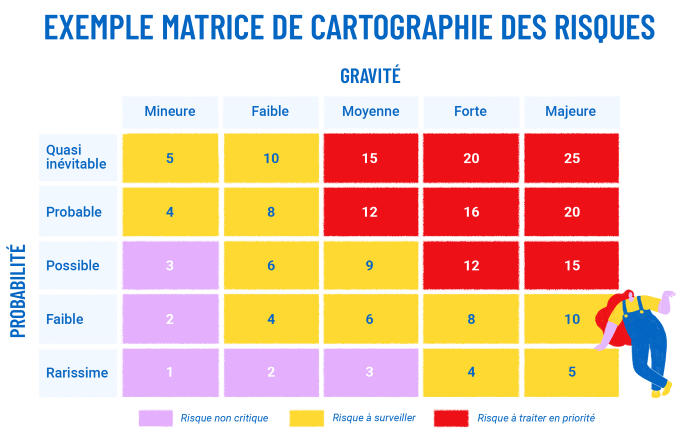

Étape 2 : évaluer la probabilité et la gravité

Une fois les risques identifiés, il convient de les évaluer selon deux critères fondamentaux : la probabilité d’occurrence et la gravité de leur impact. Cette double évaluation permet de positionner chaque risque dans la matrice, en croisant les deux dimensions.

- Probabilité : elle exprime la fréquence attendue du risque. Elle peut être définie selon une échelle qualitative (rare, possible, probable, fréquente) ou quantitative (de 1 à 5).

- Gravité : elle correspond à l’impact potentiel du risque sur les objectifs du projet ou de l’entreprise (coûts, délais, qualité, image, sécurité…). Là encore, une échelle peut être utilisée (faible, modérée, critique, catastrophique).

Il est essentiel de définir des critères objectifs et partagés pour chacune des échelles afin de garantir la cohérence et la comparabilité des évaluations.

Étape 3 : hiérarchiser les risques

Lors de la troisième étape, il faut croiser la probabilité et la gravité de chaque risque dans un tableau matriciel, afin d’en déterminer le niveau de criticité. Ce niveau est souvent représenté par des codes couleur (vert, jaune, orange, rouge) indiquant la priorité d’action.

Par exemple :

- Risque faible : probabilité et gravité faibles, surveillance minimale requise ;

- Risque modéré : nécessite une évaluation périodique ;

- Risque élevé : demande une attention particulière et des mesures de réduction ;

- Risque critique : requiert une intervention immédiate et des ressources dédiées.

Cette hiérarchisation permet de concentrer les efforts sur les risques les plus menaçants, tout en assurant une couverture globale des autres.

Étape 4 : élaborer des plans d’action

Une fois les risques priorisés, des mesures concrètes doivent être définies pour les traiter. Ces mesures peuvent relever de différentes stratégies de gestion des risques :

- Évitement : modifier l’activité ou le projet pour supprimer le risque (ex. : changer de fournisseur ou abandonner une technologie non maîtrisée) ;

- Réduction : diminuer la probabilité ou la gravité du risque (ex. : formation des équipes, audits fournisseurs, mise en place de contrôles de qualité) ;

- Transfert : faire porter le risque à une autre entité (ex. : recours à une assurance, sous-traitance) ;

- Acceptation : reconnaître le risque et se préparer à en gérer les conséquences (ex. : constitution d’une réserve budgétaire, plan de contingence).

Les plans d’action doivent être clairement définis, budgétés et suivis, avec des responsables identifiés, des échéances précises et des indicateurs de suivi. La matrice devient ainsi un outil de pilotage opérationnel permettant un suivi dynamique de l’évolution des risques.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans une logique de continuité d’activité, comme le souligne Antoine COMPIN, Directeur Général de Manutan France : « Il n'est pas possible de prévoir l'imprévisible, mais il est possible de se préparer à l'imprévu. Avec nos équipes, nous élaborons des plans de continuité. […] Dans ce contexte, nous travaillons sur la manière de réagir face aux situations imprévues. »[1]

Application de la matrice des risques dans le processus d'achat

Dans le domaine des achats, les risques peuvent être multiples :

- Financiers : fluctuations des prix, taux de change défavorables ;

- Contractuels : non-respect des clauses, litiges ;

- Opérationnels : retards de livraison, qualité non conforme ;

- RSE : non-conformité aux normes environnementales ou sociales.

En utilisant la matrice des risques, chaque menace est évaluée et positionnée en fonction de sa probabilité et de sa gravité. Cette hiérarchisation permet de concentrer les efforts sur les risques les plus critiques. Des mesures peuvent être prises pour atténuer les risques identifiés :

- Diversification des fournisseurs : réduire la dépendance à un seul fournisseur.

- Clauses contractuelles spécifiques : prévoir des pénalités en cas de non-respect.

- Audits réguliers : s'assurer de la conformité et de la performance des fournisseurs.

La matrice des risques est un outil de gestion des risques qui permet une gestion efficace des achats et des projets. En identifiant, évaluant et hiérarchisant les risques, elle permet de prendre des décisions éclairées et de garantir le succès des initiatives.

[1] Antoine, COMPIN (Directeur Général, Manutan France), Le débat, SMART @WORK, 18 février 2023, 22 min, B-Smart, [https://www.bsmart.fr/video/18563-smart-work-partie-18-fevrier-2023]