Dans un contexte économique incertain, les organisations cherchent plus que jamais à optimiser leurs dépenses et renforcer leur performance globale. Dans cette quête de compétitivité, les directions achats jouent un rôle clé. Parmi les leviers clés à activer, la mutualisation des achats se révèle particulièrement efficace. Loin d’être réservée aux grands groupes, cette stratégie s’adapte aux organisations de toutes tailles, autant privées que publiques.

Mutualisation achats : définition

La mutualisation, ou massification, des achats consiste à regrouper les besoins d’achats de plusieurs entités – départements, entreprises, collectivités... Cette démarche repose sur un principe simple : l’union fait la force. Autrement dit, acheter en gros ou en groupe coûte moins cher qu’acheter au détail ou seul.

Cette stratégie vise un double objectif :

- Consolider les volumes d’achats pour négocier des conditions avantageuses (remises, délais de livraison, paiement, services…)

- Rationaliser les processus d’achats, permettant de réduire les coûts indirects.

La mutualisation s’applique est particulièrement pertinente pour les achats récurrents ou standardisés. Cela couvre donc un large éventail de dépenses : fournitures de bureau et industrielles, matériel informatique, équipements de sécurité, emballage, véhicules et entretien, énergie, assurance, contrôle réglementaire, travaux…

Pourquoi adopter cette stratégie ?

La mutualisation présente de multiples bénéfices, allant bien au-delà des économies d’échelle.

Réduire les coûts

Le tout premier avantage de la mutualisation des achats reste de réduire ses coûts grâce aux effets de levier. Comme évoqué précédemment, le fait d’augmenter le volume d’achats permet d’obtenir des prix avantageux et des conditions particulièrement intéressantes.

Les organisations rationalisent également « les moyens en favorisant la mise en commun des compétences et des fonctions supports pour réduire les coûts internes liés à la commande » rappellent Lucile Henriques et Laurent Lequilliec dans leur ouvrage sur les achats publics. Cela se traduit par des économies indirectes grâce à la réduction des coûts administratifs et logistiques.

Gagner en efficacité

Un autre atout indéniable : le gain de temps et d’efficacité. La mutualisation des achats participe à optimiser les ressources et les processus. Les organisations bénéficient d’une gestion simplifiée des achats, des meilleures pratiques et des technologies avancées pour gérer leurs achats. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur d’autres activités stratégiques.

Améliorer la performance

La mutualisation permet de professionnaliser les procédures d’achats. On vient mobiliser des compétences et expertises spécifiques, mettre en place des référentiels communs, standardiser les besoins, déployer des outils de pilotage... Tout cela contribue à améliorer la qualité globale de la gestion des achats, des appels d’offres et des risques.

Favoriser la collaboration

Enfin, les achats mutualisés renforcent la coopération entre les différents acteurs. C’est l’occasion de partager son expérience, harmoniser les pratiques, imaginer des solutions innovantes, intégrer de nouveaux critères sur ces marchés... Grâce aux partenariats sur le long terme, les fournisseurs sont plus enclins à participer aux processus d’innovation et au développement de nouvelles solutions.

Les différents modèles de mutualisation des achats

Selon les besoins et ressources des organisations, la mutualisation des achats peut prendre plusieurs formes. Mutualisation directe, centrale d’achat ou groupement professionnel, chacun a ses avantages et ses limites.

La mutualisation directe

Les entreprises peuvent décider, en toute autonomie, de mutualiser leurs achats. Elles peuvent le faire avec d’autres sociétés, mais aussi au sein même de leur structure avec leurs propres filiales, divisions, etc. Dans les entreprises, on parle de centralisation des achats. Les partenaires doivent disposer de ressources internes, collaborer ensemble et s’aligner sur leurs objectifs respectifs. Si cela exige une certaine coordination, cela leur permet de nouer une relation personnalisée avec les fournisseurs, sans intermédiaire.

Les centrales d’achat

Les entreprises peuvent aussi passer par des centrales d’achat. Ces structures spécialisées prennent en charge la négociation, l’analyse et le suivi des achats pour leurs comptes. Elles gagnent ainsi un temps précieux et bénéficient de leur expertise. Pour intégrer les centrales, il faut payer une cotisation ou des frais d’adhésion.

Les groupements d’achats

Enfin, les organisations peuvent également rejoindre des groupements professionnels. Il s’agit généralement d’associations ou syndicats professionnels qui organisent leurs achats en commun. Ces structures ont souvent un périmètre défini, lié à un secteur d’activité ou une région. Cela sert à renforcer le partage d’expérience et la solidarité professionnelle.

Quelques freins à anticiper pour son projet

Bien que la mutualisation des achats présente de multiples avantages, elle soulève également plusieurs défis tant sur le plan opérationnel, qu’organisationnel et juridique.

Des besoins hétérogènes

Par définition, chaque entité a des besoins et priorités spécifiques, qui vient compliquer la définition d’un cahier des charges communs. Cela peut prendre la forme de contraintes budgétaires, exigences techniques, ou calendrier spécifique.

Une gouvernance à clarifier

Pour qu’un tel projet fonctionne, il faut le piloter de façon structurée. Cela implique de mettre en place un cadre de gouvernance pour centraliser les décisions d’achats, mais aussi de formaliser les responsabilités et engagements de chacun.

Une complexité globale

La mutualisation des achats est complexe sur le plan stratégique, administratif et juridique. Cela se traduit par des procédures d’achat parfois plus longues et difficiles à mettre en œuvre, dans des environnements réglementés.

Les étapes pour mutualiser ses achats

Voici les différentes étapes pour mettre en place une stratégie de mutualisation des achats.

Étape n°1 : identifier les besoins

La première étape consiste à identifier les besoins de son entreprise. Cela passe par une analyse des dépenses pour évaluer les volumes d’achats, déterminer les catégories de produits et de services qui pourraient être regroupées, et ainsi détecter les opportunités de mutualisation.

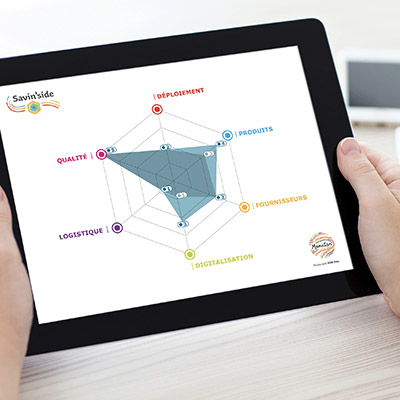

Étape n°2 : structurer la démarche

Dans un deuxième temps, il faut poser un cadre à cette démarche. Cela implique de définir des objectifs, une gouvernance et des indicateurs clés de performance pour en mesurer le succès. En termes de KPIs, on peut suivre les économies réalisées, le taux de service ou la qualité des produits par exemple.

Étape n°3 : sélectionner les partenaires

La troisième étape se focalise sur la sélection des bons partenaires. Il est essentiel de s’orienter vers des fournisseurs qui sont en mesure de répondre à un certain volume de commandes et prêts à s’engager dans des partenariats stratégiques. Parmi les critères de sélection, on peut retrouver : la capacité de production, les conditions tarifaires, la réactivité, la qualité des produits, etc.

Étape n°4 : mesure l’efficacité

À partir des KPIs définis, il est important de mesurer les résultats. C’est ainsi qu’on peut valoriser le projet, identifier des pistes d’amélioration ou même d’étendre la mutualisation à d’autres catégories d’achats.

Vous l’avez compris, la mutualisation achats est un levier clé pour réduire ses coûts et booster sa performance achats. Toutefois, il ne suffit pas de regrouper les volumes pour garantir le succès de cette démarche. Cela suppose de construire Il faut construire une vision partagée, structurer le pilotage, et inscrire la démarche dans la durée.

_1110x555.jpeg)