À l’heure de la mondialisation, le protectionnisme reste d’actualité dans l’économie mondiale. Face aux tensions géopolitiques et bouleversements économiques, les politiques protectionnistes gagnent encore plus de terrain. Une dynamique qui vient augmenter les coûts, mais aussi et surtout la complexité du commerce international. Il revient désormais aux entreprises de composer avec ces nouvelles mesures qui influent sur leurs approvisionnements, leur compétitivité et leurs relations fournisseurs.

Qu’est-ce que le protectionnisme ?

Par définition, le protectionnisme vise à protéger les entreprises nationales vis-à-vis de la concurrence étrangère. Cela passe par l’imposition de restrictions, tarifaires et/ou non-tarifaires, sur le commerce de marchandises.

À travers cette approche, l’idée est de favoriser la production nationale, préserver les emplois locaux, ou encore réduire la dépendance vis-à-vis des supply chains étrangères. Cela peut aussi permettre de laisser le temps nécessaire à certaines activités pour se reconvertir, ou encore de protéger certaines industries naissantes qui manquent de compétitivité sur le plan international.

« Les liens économiques mondiaux évoluent d’une manière que nous n’avons pas vue depuis la fin de la guerre froide… Après des années de chocs, notamment la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les pays réévaluent leurs partenaires commerciaux en fonction de préoccupations économiques et de sécurité nationale. » rappelle Gita Gopinath, Directrice Générale Adjointe du FMI.

Pour les entreprises, le protectionnisme a des effets directs sur la gestion des coûts, la sélection des fournisseurs et la contractualisation. Dès lors, la fonction achats doit rester vigilante, informée et adaptable pour faire face à ces changements.

Un indice avancé composite du commerce mondial

L’Organisation Mondiale du Commerce a mis en place le Baromètre du commerce des marchandises pour renseigner sur les tendances du commerce mondial. Le dernier indice s’élève à 102,8 – dépassant à la fois la tendance trimestrielle et la valeur de référence (100). Toutefois, cela doit être interprété avec prudence, car cette hausse pourrait être temporaire, stimulée par des importations anticipées face à l’incertitude des politiques commerciales.

Les principales mesures protectionnistes

Les instruments protectionnistes sont nombreux, qu’il s’agisse des droits de douane ou de barrières non tarifaires, comme les quotas d’importation et les normes.

Les droits de douane

Les tarifs douaniers constituent le levier protectionniste de premier plan. Cela consiste à prélever une taxe sur une marchandise à l’entrée sur le territoire national, dès lors qu’elle n’est pas seulement en transit.

Il existe différents types de barrières douanières, chacune ayant son propre mode de fonctionnement : le droit de douane ad valorem, le droit de douane spécifique, le droit de douane compensateur, le droit de douane régressif, ou encore la taxe à l’exportation. À titre d’exemple, le droit de douane ad valorem consiste à calculer une imposition en appliquant un pourcentage selon la valeur d’une marchandise, tandis que le droit de douane spécifique repose sur la quantité de marchandises (poids, volume, nombre…) au lieu de la valeur.

Les quotas d’importation

Cet outil impose une restriction directe sur la quantité de biens étrangers qui peut être importée dans un pays. Il existe deux principales formes de quotas : les quotas absolus qui imposent une limite à la quantité de biens qui peut être importée des autres pays, ainsi que les contingents tarifaires qui établissent un taux de taxe plus élevé passé un certain seuil.

Les normes

Le pays peut aussi imposer des normes sanitaires, techniques ou environnementales à respecter pour tous les produits locaux comme importés. Cette approche n’a pas toujours de caractère protectionniste, elle peut aussi viser la protection des consommateurs. Toutefois, elle peut aussi servir de prétexte pour écarter les produits importés.

Il existe encore bien d’autres mesures protectionnistes comme les subventions à la production et l’exportation, la préférence aux producteurs nationaux…

Protectionnisme : quel impact sur la chaîne d’approvisionnement ?

Les politiques protectionnistes ont un impact considérable sur les marchés, qui se caractérise par la hausse des coûts, des risques et de la complexité logistique. Autant de défis à relever par la fonction achats et supply chain.

La hausse des coûts

Les mesures protectionnistes se traduisent souvent par une hausse des prix des produits importés. Les équipes achats doivent alors jongler avec des marges réduites et trouver des leviers pour limiter l’impact financier.

Une supply chain toujours plus complexe

Ces changements peuvent également bouleverser des partenariats établis de longue date, forçant les entreprises à se tourner vers d’autres fournisseurs. Cela vient accroître les complexités logistiques et opérationnelles, tout en impactant l’efficacité globale.

Les ruptures d’approvisionnement

De telles mesures peuvent également mettre en difficulté certains fournisseurs. Au-delà des partenaires immédiats, cela peut toucher les fournisseurs de rang 2, 3… Et provoquer des ruptures bien en amont de la chaîne d’approvisionnement, là où la visibilité est souvent limitée.

Les défis réglementaires

Le protectionnisme s’accompagne souvent de nouvelles obligations réglementaires. Les équipes achats doivent alors s’assurer que leurs stratégies d’approvisionnement respectent les règles en vigueur, qui varient selon les pays.

Les achats se réorganisent face au protectionnisme

Dans un contexte de protectionnisme, deux grands leviers d’actions se dessinent pour les directions achats : adapter sa stratégie et miser sur la technologie.

Repenser sa stratégie

Face au protectionnisme, les entreprises internationales n’ont d’autres choix que de reconfigurer leurs stratégies. Dans le 6e baromètre des risques Supply Chain publié par Kyu, Laurent Giordani et Thibaud Moulin, tous deux associés pour le cabinet de conseil en management, partagent des pistes de solutions : « Il faut désormais bâtir des supply chains robustes, ce qui implique une gestion proactive des risques tout au long des chaînes de valeur, un renforcement des liens avec ses partenaires stratégiques, une diversification des sources d’approvisionnement critiques et une flexibilité accrue dans la gestion des besoins, grâce notamment à l’intégration de technologies avancées, pour gagner en visibilité et réactivité face aux perturbations. »

Tout cela implique d’avoir une cartographie complète de sa chaîne d’approvisionnement, avec tous les sous-niveaux que cela comprend. Puis, d’arbitrer en fonction des différents paramètres. C’est ainsi que la tendance au nearshoring et friendshoring revient en tête de file.

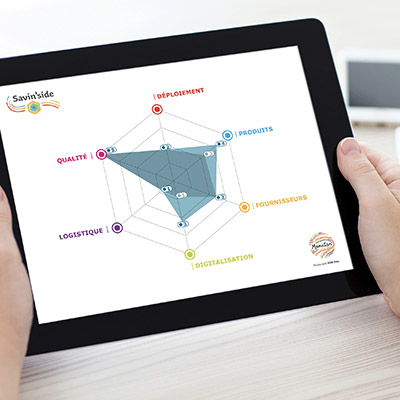

S’équiper de solutions technologiques

Pour relever ces défis, la digitalisation est clé. À ce titre, des solutions intelligentes émergent pour aider les entreprises à piloter les achats, surveiller en temps réel les risques fournisseurs, optimiser les commandes selon différents scénarios tarifaires… La gestion des achats devient plus flexible, proactive et data-driven.

En fin de compte, si les politiques protectionnistes challengent les acheteurs, elles soulignent aussi le rôle stratégique de la fonction achats pour l’entreprise. Celle-ci se trouve alors au premier plan pour assurer la maîtrise des coûts, la continuité des opérations et la gestion des risques, tout en redessinant les chaînes de valeur.