Dans un contexte économique tendu, la performance de la fonction achats est plus que jamais stratégique. Pourtant, un phénomène insidieux peut miner leurs efforts : les achats sauvages, aussi appelés achats ad hoc, achats hors processus ou achats non autorisés. Ces achats, réalisés en dehors des processus définis, échappent au contrôle des acheteurs. S’ils semblent anecdotiques à première vue, ces derniers ont des conséquences délétères et pèsent sur la compétitivité globale des entreprises.

Achats sauvages : définition

Par définition, les achats sauvages désignent tous ces achats qui ne respectent pas les politiques, procédures et processus mis en place au sein de l’entreprise. Disséminés dans tous les départements de l’entreprise, ils sont souvent réalisés en urgence par les collaborateurs. Il peut s’agir de cartouches d’encre pour l’imprimante, de bouteilles d’eau, d’outillage, de sel de déneigement, etc.

Il s’agit généralement de produits et services dont les entreprises ont besoin de façon ponctuelle et irrégulière pour fonctionner, mais qui n’entrent pas directement dans le cœur de leur prestation. C’est ce qu’on appelle plus communément les achats de classe C ou les indirects. « Pour beaucoup d'entreprises, cette typologie d'achats n'est toujours pas maîtrisée et est parfois carrément invisible. Il n'est pas rare de constater que 50 % des achats indirects se font de manière sauvage » précise Laurent Guillot, directeur général d’Oxalys.

Cela constitue un véritable casse-tête pour les acheteurs car ils échappent généralement à leur contrôle. Il est donc extrêmement difficile d’identifier, et ainsi d’optimiser la gestion des achats sauvages. D’ailleurs, plus des trois quarts des entreprises considèrent la réduction des achats sauvages comme une priorité[1].

D’où viennent les achats sauvages ?

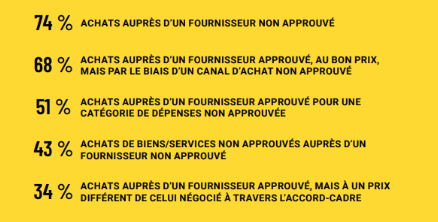

Les achats sauvages arrivent bien plus vite qu’on ne le pense. Il se peut que les clients internes ne connaissent pas les procédures en vigueur, qu’ils n’adhèrent pas aux processus d’achat actuels jugés trop peu efficaces ou même qu’ils estiment leurs propres achats trop insignifiants pour qu’ils aient un quelconque impact.

De fait, ils s’adressent à des fournisseurs non référencés, ne suivent pas les canaux d’achats approuvés ou encore ne respectent pas les causes des contrats. Cela va même parfois jusqu’à l’achat dans un magasin de proximité, remboursé sur note de frais.

Les principales causes des achats sauvages[1]

Parfois, les achats sauvages résultent aussi tout simplement des besoins non couverts par les contrats mis en place par les directions achats. Parfois, il n’existe tout simplement pas de règles pour certaines catégories de produits, que cela soit volontaire ou non. C’est par exemple le cas dans les entreprises multisites à forte culture décentralisée. Les utilisateurs internes finissent alors par s’approvisionner de façon autonome.

Quel que soit le cas de figure, le résultat est le même. Mis bout à bout, tous ces achats sauvages représentent autant de dépenses invisibles, de coûts difficiles à maitriser et de risques variés.

Achats sauvages : quelles conséquences pour l’entreprise ?

De prime abord, les achats sauvages peuvent sembler inoffensifs, ou même nécessaires, pour répondre à un besoin urgent. Pourtant, leurs impacts sont loin d’être anodins.

Des achats hors de contrôle

Les achats sauvages échappent trop souvent au contrôle des directions achats. Sans data consolidée, il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’analyser ces dépenses et de les intégrer dans une stratégie achats globale. Dès lors, ce sont autant de dépenses qui ne sont pas centralisées, négociées ou contractualisées. Ce manque de visibilité et de pilotage entraîne ainsi une perte significative d’efficacité opérationnelle et d’économies financières.

Des coûts élevés

Au-delà du prix facial, les achats sauvages concentrent d’importants coûts cachés. En effet, derrière ces nombreux produits commandés sporadiquement, il y a autant de transactions, de notes de frais et de livraisons à gérer. Quand on sait que le coût moyen d’une transaction est évalué entre 19 et 95 € - selon le niveau de digitalisation[2] - on s’aperçoit que les économies potentielles sont considérables. Finalement, ce sont autant de frais administratifs qui gonflent immanquablement le coût total d’acquisition des achats sauvages.

Des risques associés

Les achats sauvages peuvent également exposer les entreprises à certains risques juridiques et/ou de conformité. Par essence, les achats sauvages se font auprès de fournisseurs qui n’ont pas été approuvés, selon des critères aléatoires. Dans certains cas, cela peut avoir de lourdes conséquences. C’est le cas par exemple des équipements de protection individuelle dans l’industrie par exemple. Ce type de pratiques ouvre aussi la voie à d’éventuels litiges lorsque les prestations sont mal encadrées.

Achats sauvages : comment les maîtriser ?

Trois stratégies sont particulièrement plébiscitées par les entreprises pour éradiquer les achats sauvages. Elles ont l’avantage d’adresser les causes racines de cette typologie d’achats, tout en représentant d’intéressants leviers d’économies.

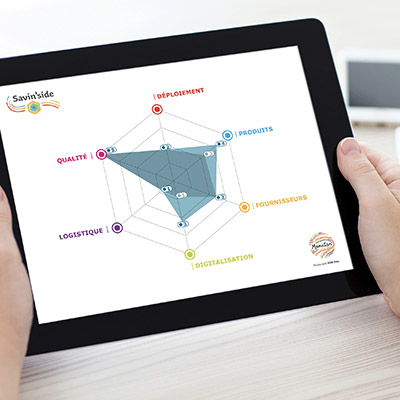

Optimiser son portefeuille fournisseurs

Dans un premier temps, il convient de repenser son panel fournisseurs. On peut, par exemple, identifier un fournisseur de référence, avec une offre extrêmement large de produits indirects. Cela permet de mieux couvrir les besoins des utilisateurs qui jusqu’alors réalisaient leurs achats sauvages auprès de fournisseurs non référencés. De plus, en concentrant les volumes, l’entreprise peut négocier une remise d’ensemble et réduire ses coûts administratifs.

Miser sur la digitalisation des achats

Ensuite, le levier digital est essentiel. Et pour cause : s’équiper d’une solution e-procurement, et notamment d’un catalogue électronique, dote les utilisateurs d’une plateforme unique pour chercher tous les produits dont ils ont besoin, en appliquant le processus de commande interne. De plus, dématérialiser ses transactions présente de multiples avantages : meilleure visibilité et gestion des dépenses, réduction des délais de traitement, automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée… mais aussi et surtout optimisation des coûts transactionnels – qui peuvent être divisés jusqu’à cinq !

Sensibiliser les utilisateurs finaux

Aussi puissantes et simples d’utilisation que sont ces stratégies, il ne suffit pas de les déployer pour que les achats sauvages disparaissent. En ce sens, la formation et la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques est essentielle. Il est important de rappeler régulièrement les procédures mises en place et d’éclairer sur les enjeux autour des achats sauvages. C’est en donnant du sens aux règles mises en place qu’on peut réussir à influer sur les comportements et favoriser l’adhésion des équipes. Pour cela, les directions achats ont besoin à la fois du soutien de leur Direction Générale mais aussi d’un fournisseur partenaire capable de visiter et d’informer les différents interlocuteurs.

Les achats sauvages représentent donc un défi de taille en matière de performance achats, mais aussi de gestion des risques et de conduite du changement. Pour les directions achats, l’enjeu est clair : mettre les achats sauvages sous contrôle de façon proactive, pour les transformer en leviers d’économies.